La recherche

La recherche sur la MH a connu un essor considérable depuis 1993, année de la découverte du gène IT15 codant pour la protéine huntingtine (HTT) et dont la mutation est responsable de la maladie.

Dès lors, la recherche s’est développée dans le monde entier afin de mieux comprendre le rôle de la huntingtine, normale ou mutée.

Plusieurs approches pharmacologiques ont été développées dans des essais cliniques qui pour le moment n’ont pas permis d’identifier un médicament actif contre la maladie. Depuis quelques années, des approches de thérapie géniques sont proposées et constituent un réel espoir de traitement contre la maladie.

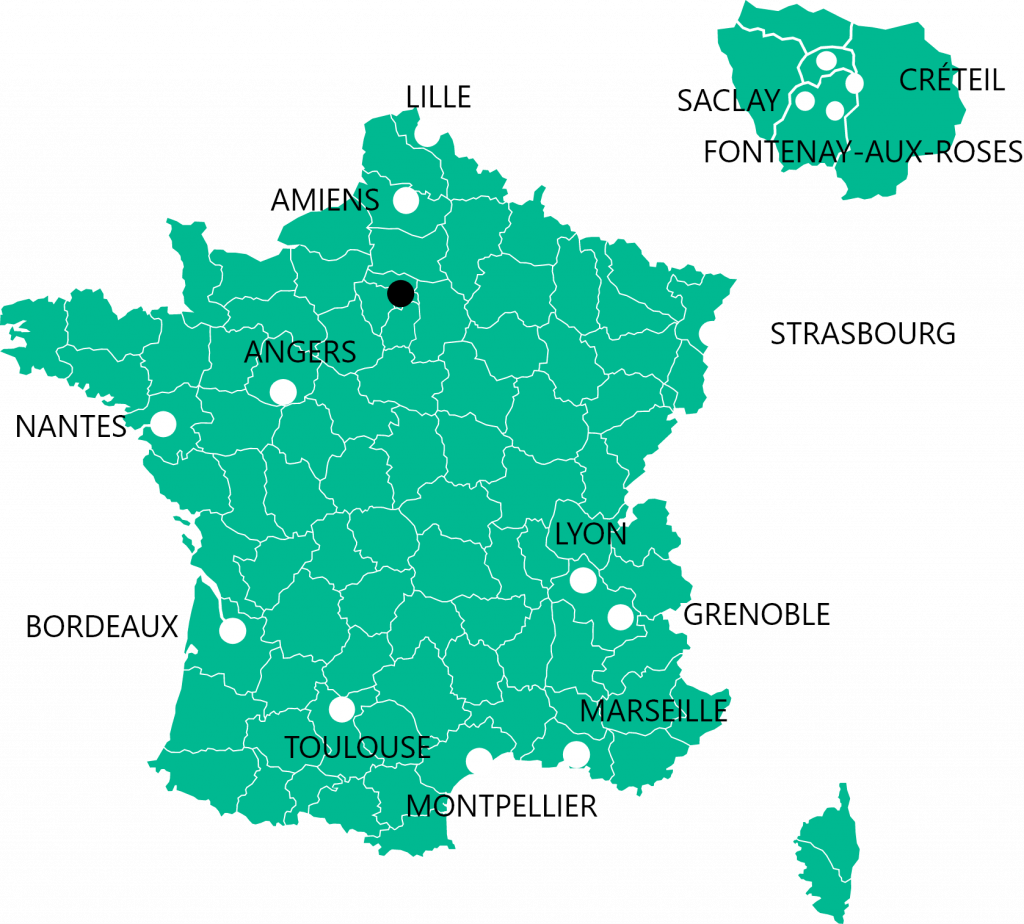

En France, plusieurs laboratoires de recherche travaillent sur la MH. Ce sont plus de 500 chercheurs répartis sur 22 centres qui sont mobilisés pour trouver un traitement efficace.

L’AHF, par son conseil scientifique et les nombreuses thèses de recherche soutenues ces dernières années, collabore avec l’ensemble de la communauté scientifique française.

01

La communauté scientifique en France

Amiens

Pierre Krystkowiak (CHU)

Angers

Christpohe Verny (CHU d’Angers)

Bordeaux

Cyril Goiset (Université Segalen, CHU)

Créteil

Anne-Catherine Bachoud-Levi

et Katia Youssov (Hôpital Henri Mondor)

Fontenay-aux-roses

Emmanuel Brouillet,

Géraldine Liot,

et Gilles Bonvento

Philippe Hantraye (Université Paris Sud)

Grenoble

Frédéric Saudou et Sandrine Humbert (Université de Grenoble)

Lille

Clémence Simonin (Université de Lille)

David Blum (INSERM)

Lyon

Emmanuel Broussole (Faculté de Médecine Lyon Sud, CNRS)

Marseille

Paolo Gubellini (CNRS, Université d’Aix-Marseille)

Jean-Philippe Azulay (Hôpital de la Timone)

Montpellier

Florence Maschat (INSERM, Université de Montpellier)

Nantes

Philippe Damier (INSERM)

Paris

Christian Néri,

Jocelyne Caboche,

Sandrine Betuing (Institut de Biologie Paris-Seine, Université Pierre et Marie Curie)

Philippe Djian (Université Paris-Descartes)

Alexandra Durr (Hôpital de la Salpêtrière)

Saclay

Ronald Melki (CNRS)

Strasbourg

Christine Tranchant (CHU Hautepierre)

Karine Merienne (CNRS, Université de Strasbourg)

Yvon Trottier (INSERM, Université de Strasbourg)

Toulouse

Jean-François Demonet et Jérémie Pariente (INSERM, CHU Purpan)

La structuration en réseaux des recherches et des soins

La complexité des anomalies neuronales à l’origine des maladies neurologiques, héréditaires ou non, est aujourd’hui une évidence et explique la lenteur pour accéder à des avancées thérapeutiques majeures. La rareté des maladies héréditaires constitue a priori un obstacle supplémentaire pour mener à bien cette recherche thérapeutique en raison des nombreuses difficultés méthodologiques. Dans ce paysage, la MH a tendance à faire figure d’exception. En effet, la recherche dans toutes ces composantes, fondamentale, translationnelle et clinique, est particulièrement active depuis plus de 10 ans.

02

Travaux de recherche

La maladie de Huntington est une maladie neurologique à évolution progressive, actuellement incurable et héréditaire. Elle est causée par une mutation génétique du gène codant pour la protéine Huntingtine (situé sur le chromosome 4), entraînant une dégénérescence progressive des neurones du système nerveux central.

Des essais de thérapie génique visant à bloquer ou à ralentir l’expression du gène de la Huntingtine mutée sont en cours dans plusieurs laboratoires pharmaceutiques internationaux. De nombreuses autres pistes thérapeutiques sont également à l’étude permettant d’espérer des avancées majeures dans les années à venir…

Grâce à vous, à vos dons et aux financements de l’AHF, les chercheurs et notamment les membres du Conseil scientifique de l’AHF sont toujours actifs et que la recherche sur la maladie de Huntington progresse. Découvrez les thèses financées par l’AHF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SCIENTIFIQUES SUR LA MALADIE DE HUNTINGTON

https://www.huntington-inforum.fr/index.php/informations

Accessible depuis la page d’accueil du site aphp.fr depuis novembre 2021, le registre des essais cliniques de l’AP-HP permet d’accéder à toutes les informations fiables et actualisées sur les essais cliniques se déroulant à l’AP-HP. Ce registre est destiné aux patients, proches et aidants, associations de patients et professionnels de santé. Il permet à tous de connaitre les modalités de prise en charge les plus récentes et les plus innovantes et de se porter volontaire. Depuis avril 2023, les essais promus par les industriels (laboratoires pharmaceutiques …), les essais promus par les autres Centres Hospitaliers Universitaires, ainsi que des essais promus par des Centres de Lutte contre le Cancer et des Centres Hospitaliers Généraux, se déroulant à l’AP-HP, figurent également sur ce registre.

Accéder au moteur de recherche de l’AP-HP.

Juin 2024

uniQure obtient la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative (RMAT) de l’agence médicale américaine (FDA) pour la thérapie génique expérimentale AMT-130 dans la maladie de Huntington

UniQure N.V. (NASDAQ : QURE), une société de thérapie génique de premier plan qui développe des thérapies transformatrices pour les patients présentant de graves besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui que l’agence médicale américaine (Food and Drug Administration, FDA) a accordé la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative (RMAT) pour sa thérapie génique expérimentale AMT-130 pour le traitement de la maladie de Huntington.

La FDA a accordé la désignation RMAT en raison de la capacité d’AMT-130 à répondre aux principaux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de la maladie de Huntington. Cette désignation fait suite à l’examen par la FDA des données cliniques intérimaires de phase I/II pour l’AMT-130 annoncé en décembre 2023 et est basée sur une analyse comparant ces données cliniques sur 24 mois à une cohorte d’histoire naturelle à critères comparables mais non concomitante. > Lire le pdf en anglais

Janvier 2024

Participer à un programme de recherche

Par Huntington’s Disease Youth Organization (HYDO)

Comprendre quelles recherches sont disponibles pour les jeunes et les familles touchés par la maladie de Huntington peut s’avérer difficile. Participer à un programme de recherche est aussi une décision très personnelle. HYDO met à votre disposition une courte vidéo sous-titrée en français Breaking Down Barriers – Access to HD Research qui explique les types de recherche disponibles pour les membres de la communauté Huntington à l’international et sur la manière d’y accéder.

Pour visionner d’autres vidéos sur cette thématique, rendez-vous sur la chaine YouTube HDYO Breaking Down Barriers.

Breaking Down Barriers est sponsorisé par Teva Pharmaceutical, uniQure, The Griffin Foundation, Neurocrine Biosciences, Roche et Sage Therapeutics.

Septembre 2022

Point sur les essais cliniques (congrès de l'EHDN - Bologne)

Par Astri Arnesen, Présidente de l’EHA (European Huntington Association)

Dans le cadre du congrès de l’EHDN qui a eu lieu à Bologne en septembre 2022 a été abordée l’avancée des essais cliniques par certains labos. Vous retrouverez ainsi dans ce résumé des progrès intéressants présentés lors de certaines sessions plénières de la conférence.

Novembre 2021

Un espoir de traitement pour protéger le cerveau

Par F. Saudou, directeur de l’institut des Neurosciences de Grenoble, en collaboration avec les équipes de S. Humbert et A. Perrier

La maladie de Huntington entraine la dysfonction puis dans les stades tardifs la perte de neurones impliqués dans des fonctions motrices, cognitives et psychiatriques. Les traitements actuels sont symptomatiques et soulagent certains troubles mais ne permettent pas de modifier le cours de la maladie. Des chercheurs de l’Inserm, de l’université Grenoble Alpes et du CHU Grenoble Alpes au Grenoble Institut des Neurosciences espèrent y remédier. Ils proposent une nouvelle piste thérapeutique dans l’espoir de proposer aux patients un traitement neuroprotecteur, c’est-à-dire protégeant les neurones. Ils ont testé une molécule thérapeutique qui présente des résultats prometteurs chez la souris et est en cours d’évaluation préclinique. Ce travail a été publié dans la revue Science Advances en 2021.

Février 2020

Thérapie génique, une révolution en marche

Depuis la découverte du gène en 1993, une première étape a été franchie en démontrant l’utilité de la prise en charge.Cette prise en charge thérapeutique de la maladie de Huntington connaît un tournant sans précédent ! Une révolution est en marche, la thérapie génique par le professeur Bachoud-Lévi, Neurologue, Coordinatrice Du Centre National De Référence-Maladie De Huntington, Hôpital Henri Mondor De Créteil

Juin 2019

Dysarthrie et Maladie de Huntington

La dysarthrie est généralement définie comme un trouble de la réalisation motrice de la parole secondaire à des lésions du système nerveux (Auzou, 2007). Elle se rencontre dans de nombreuses pathologies, telles que les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux et les processus dégénératifs comme la maladie de Huntington.

Autres travaux de recherche

-Traitement de la maladie de Huntington avec la diminution de la huntingtine : mise à jour des compagnies PTC Therapeutics et UniQure portant sur leurs essais de diminution de la huntingtine (août 2023).

– Les astrocytes réactifs : des partenaires à soutenir dans la MH (décembre 2018).

– « Parkington » : un projet financé par la FRC (juillet 2018)

– Un nouveau microscope à l’Institut des Neurosciences – Grenoble (juin 2018)

– Des puces pour modéliser et mieux comprendre la maladie de Huntington (janvier 2018)

– Succès ! Le médicament ASO réduit les taux de la protéine Htt mutante (décembre 2017)

– Maladie de Huntington et dérégulation du métabolisme du cholestérol dans le système nerveux central (lettre du Conseil scientifique – juillet 2017)

– Maladie de Huntington : retour des greffes (juin 2017)

– Maladie de Huntington et déficit énergétique cérébral (lettre du Conseil scientifique – mai 2017)

– Importance de l’imagerie cérébrale dans la maladie de Huntington (lettre du Conseil scientifique – novembre 2016)

– Métabolisme et maladie de Huntington (lettre du Conseil scientifique – juillet 2016)

– Résilience au stress cellulaire, longévité neuronale et dynamique de la maladie de Huntington (lettre du Conseil scientifique – juin 2016)

– Les super-enhancers (régions régulatrices) dans le collimateur – Lettre du Conseil scientifique (février 2016)

– Cancer du sein et maladie de Huntington – Lettre du Conseil scientifique (janvier 2016)